❒ 現象図鑑 ⓪⑥ 台北圍牆 by 牛光宇

Post on : 17 Jun 2025By Crystal Pan

台北是不信任河的。

百餘年前的台北河岸不是風景的起點,而是令統治者頭疼的災難現場。於是,萬丈高牆拔地而起,沿河岸而建的水泥長城,不僅成為防洪的盾牌,也將台北一分為牆內與牆外的世界。被圈養在牆內的居民,從此遠離洪患之憂,然而也讓「我家門前有小河」成為只存在於歌謠中的抒情想像。

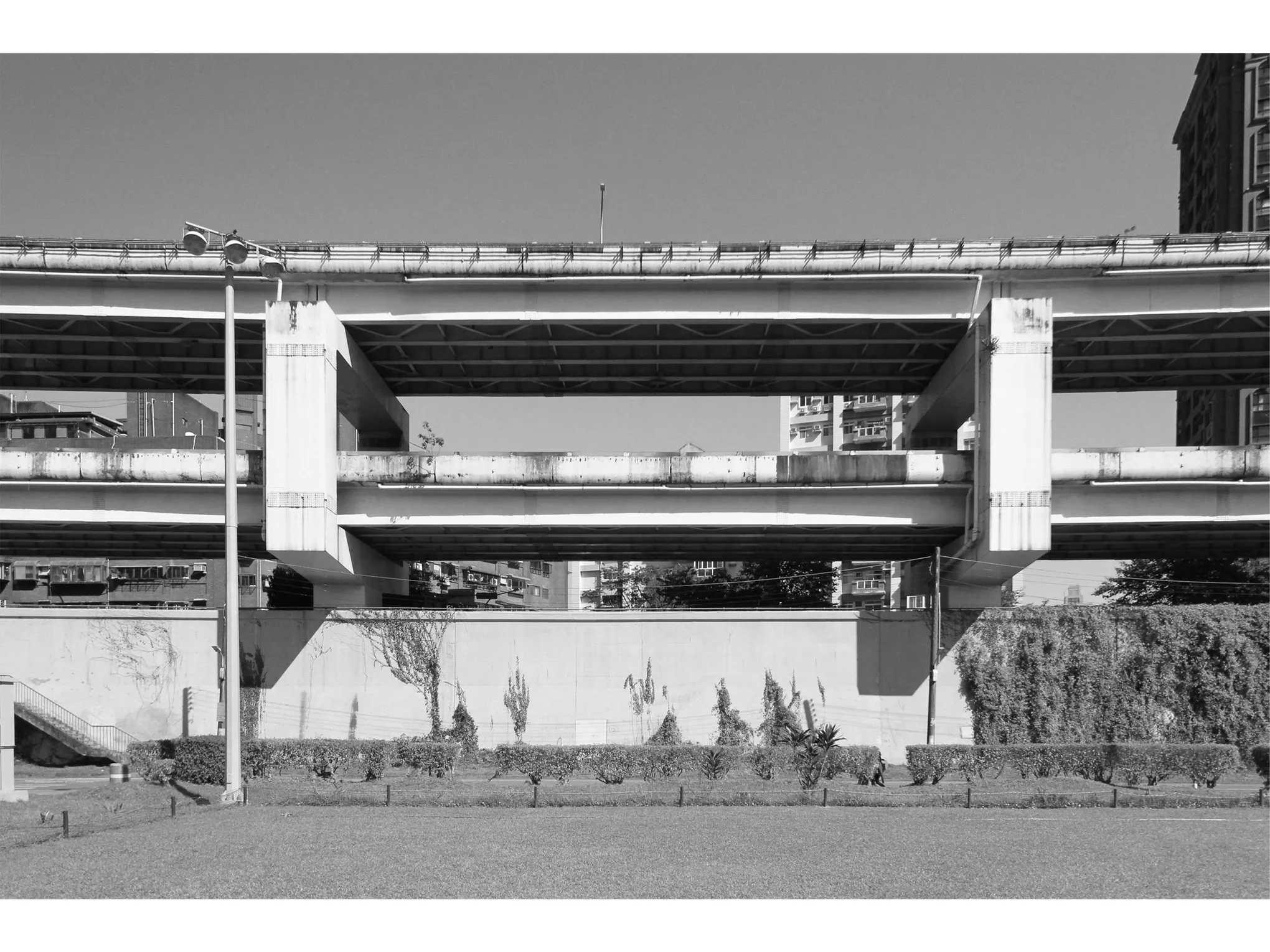

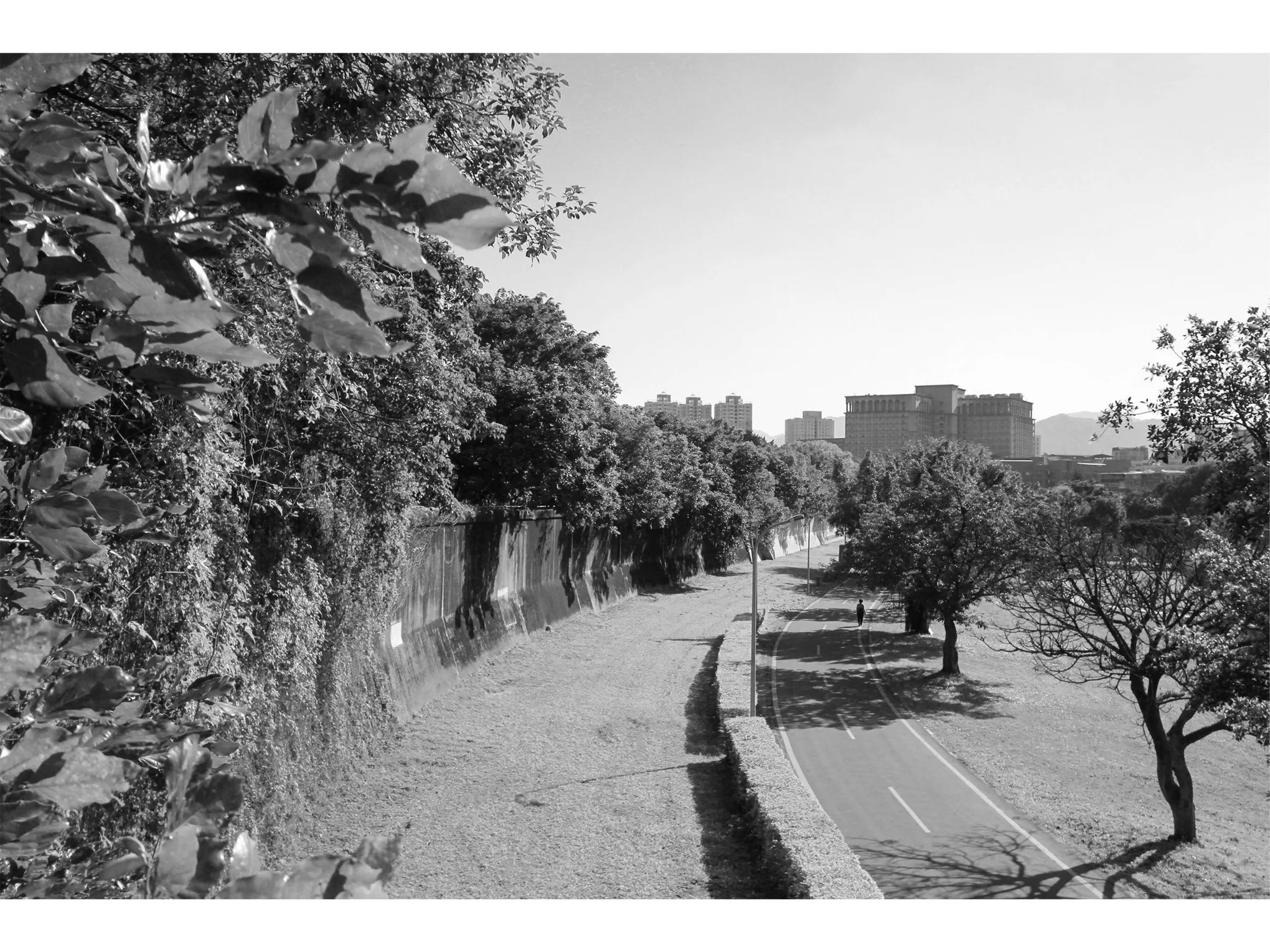

高架橋與防洪牆等人造建設,構成了我們眺望河流時的窗框。我們不是因為靠近河才意識到台北有河,反而是因為橋與牆的區劃,才得以指認河流的所在。大範圍牆體與稀少的水門入口,使河濱空間成為牆後的秘密基地,只有知曉水門座標的人,才能解鎖通往河域的關卡。

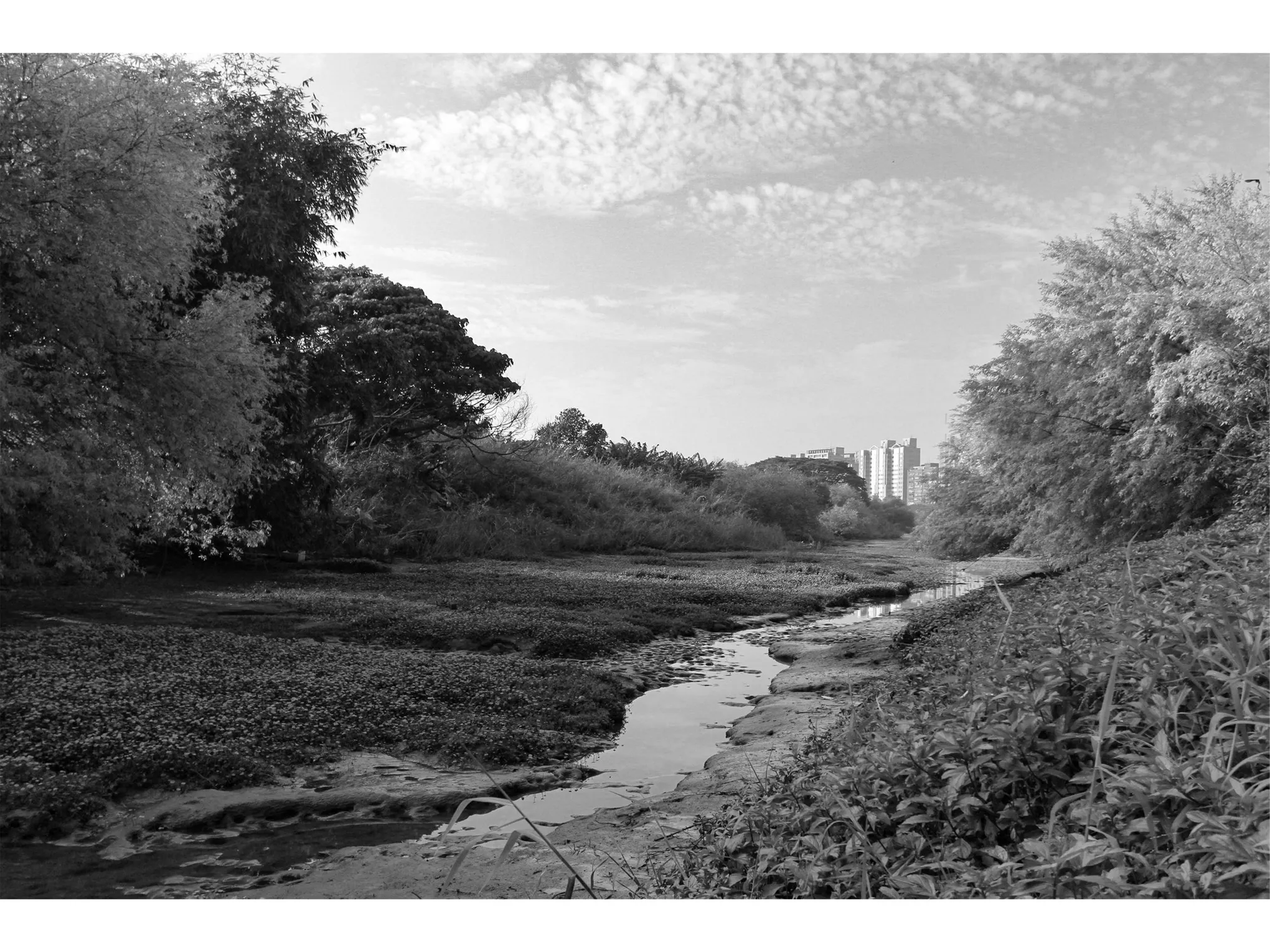

建築與都市設計師牛光宇以這堵牆為出發點,拍下大量台北防洪牆的照片。這些畫面並不試圖還原某種理想的河濱,而是如實呈現其作為城市邊陲的樣貌。透過牆面與空地的視覺紀錄,我們得以重新觀看河流與城市之間,那片雖經隔離,卻始終與城市並存的灰帶。

▒ 攝影 牛光宇 ▒ 現居柏林,是一位建築與都市設計師、社論插畫家。他長期關注公共性空間及社會議題,並涉獵城市基礎建設的研究。平時在河邊的建築師事務所工作,設計公共建築或城市規模的開放空間,並常於閒暇時間透過國際競圖結識其他建築師與藝術家。 他主要的創作媒材除了空間規劃與材料設計之外,也對平面繪畫與拼貼情有獨鍾,作品經常描繪都市空間中的社會議題,用詼諧的手段批判、質問,並在創作技法或透視觀點上顯露出濃厚的建築底蘊。作品曾在台北和柏林展出。

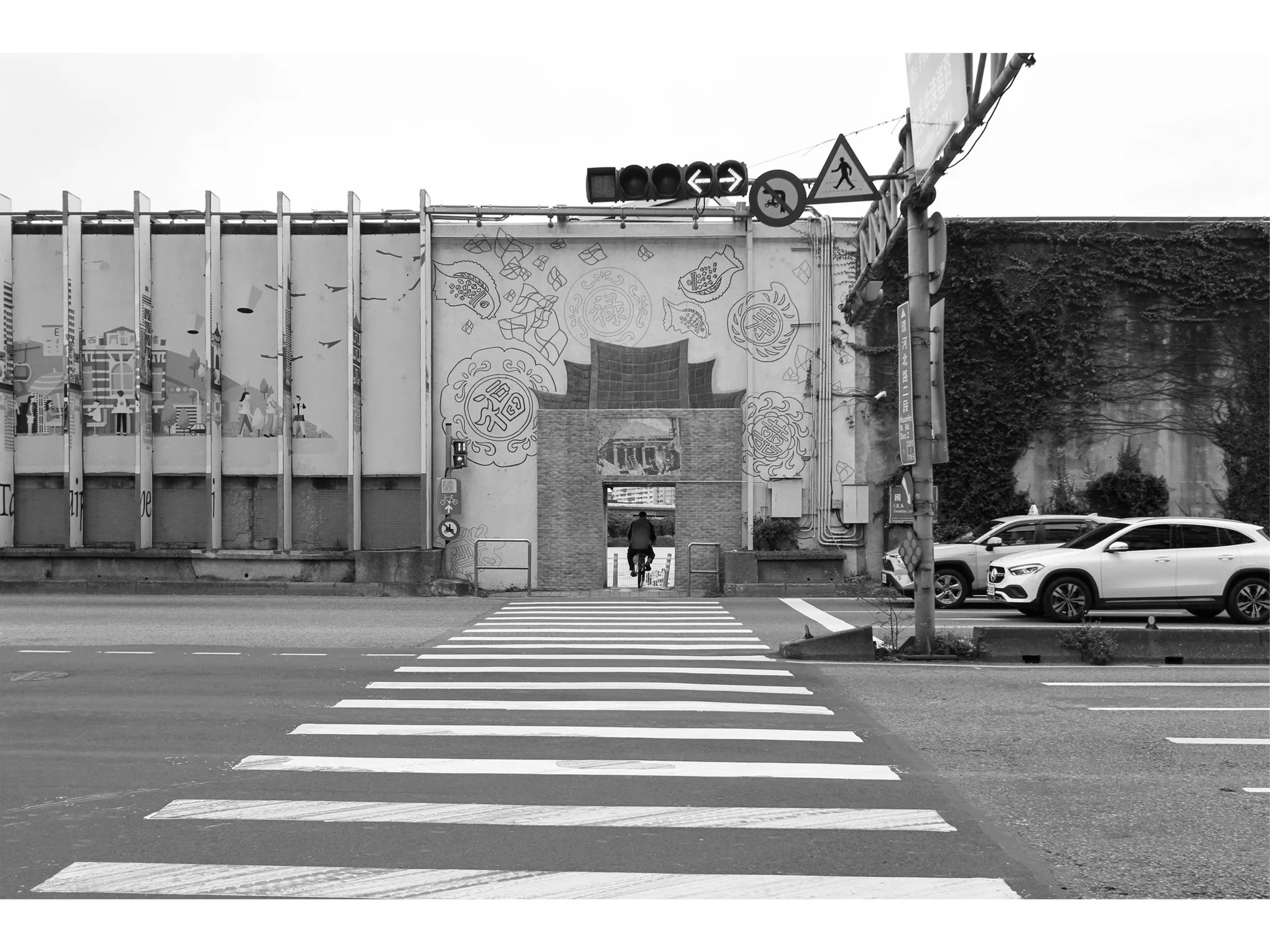

水門 Gate T2

水門 Gate T5_1

水門 Gate K6

水門 Gate K3

水門 Gate T5

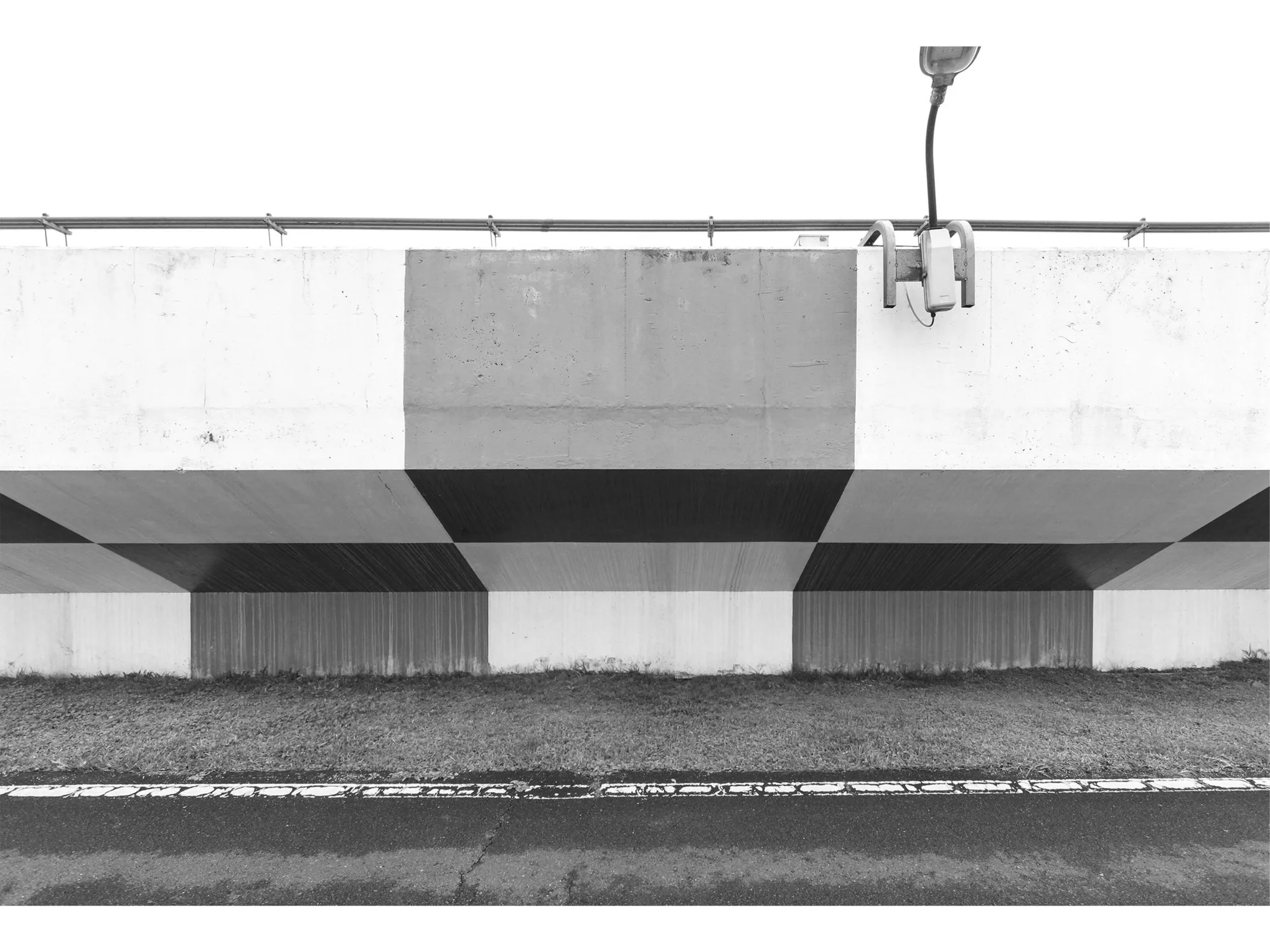

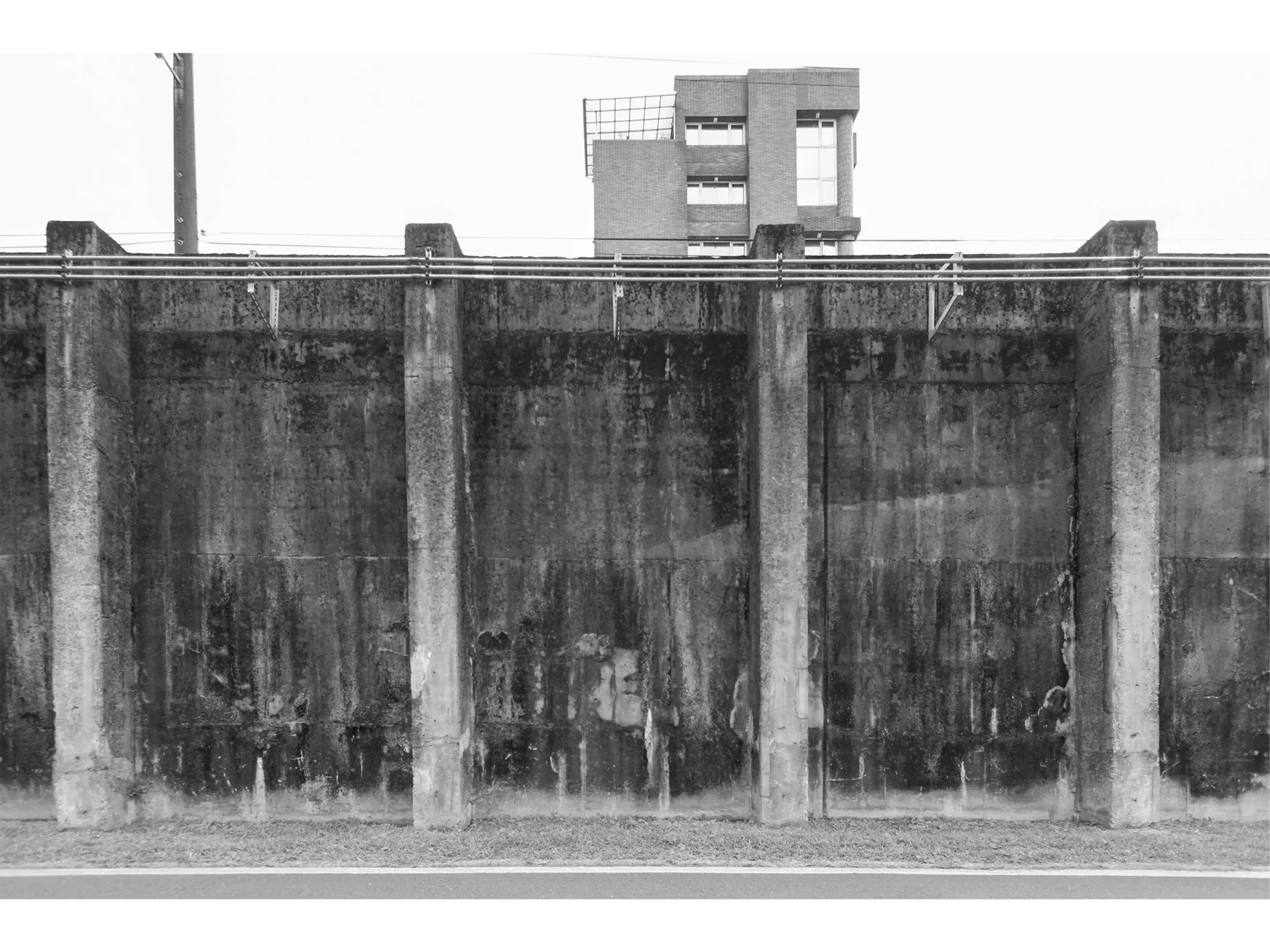

區段 Section J

區段 Section B_3

區段 Section B_2

區段 Section a

區段 Section Z

區段 Section E

區段 Section H

區段 Section P

區段 Section B_3

區段 Section U_1

區段 Section U

區段 Section L

區段 Section L

區段 Section U

區段 Section Z

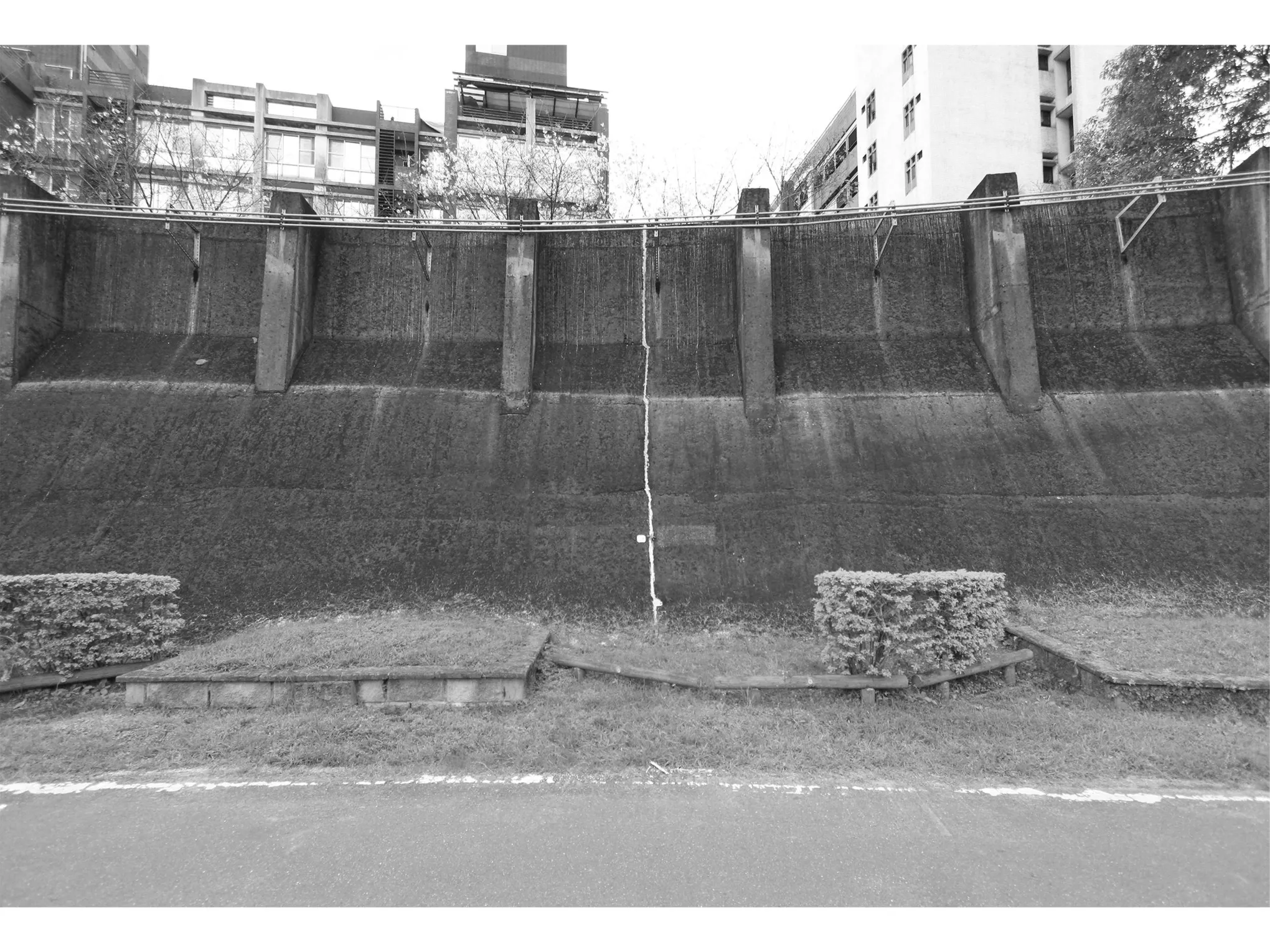

配合自然景觀

配合自然景觀

配合自然景觀

過去住在台北的時候,一到假日,我就會去河濱公園慢跑或騎自行車,在運動的同時欣賞自然的河畔夕景,並短暫地從周而復始的都市空間中抽離,盡情享受這片遠離塵囂、視野開闊的公共空間。然而當颱風警報響起,就會看到三腳渡的天德宮立刻啟動液壓升降機,將整個廟宇懸空抬起避免被水淹沒,也會聽到里長大聲廣播督促大家趕緊移車,家家戶戶守在電視機前,盯著新聞上那快要到達防洪牆頂端的洪水。

我想這是每個居住在台北的人都很熟悉的故事。台北作為一座河岸城市,我們的生活跟河唇亡齒寒,但令人意外的是,在朝九晚五的日常生活中卻幾乎察覺不到河的存在,因為所有的河都被阻隔在一道高聳的水泥防洪牆之後。每當我想去河濱公園休憩或運動時,總要先找到離自己最近的水門才有辦法穿越這堵牆。水門的位置也很不直覺,它們往往只能在一些大眾交通不便或是近乎邊陲化的地方被找到。牆後到底是哪裡、有什麼?那強烈的邊界感好像在告知台北的都市空間就此停止,牆後化外之地不屬於城市的管轄範圍,出城之後請自己留心。

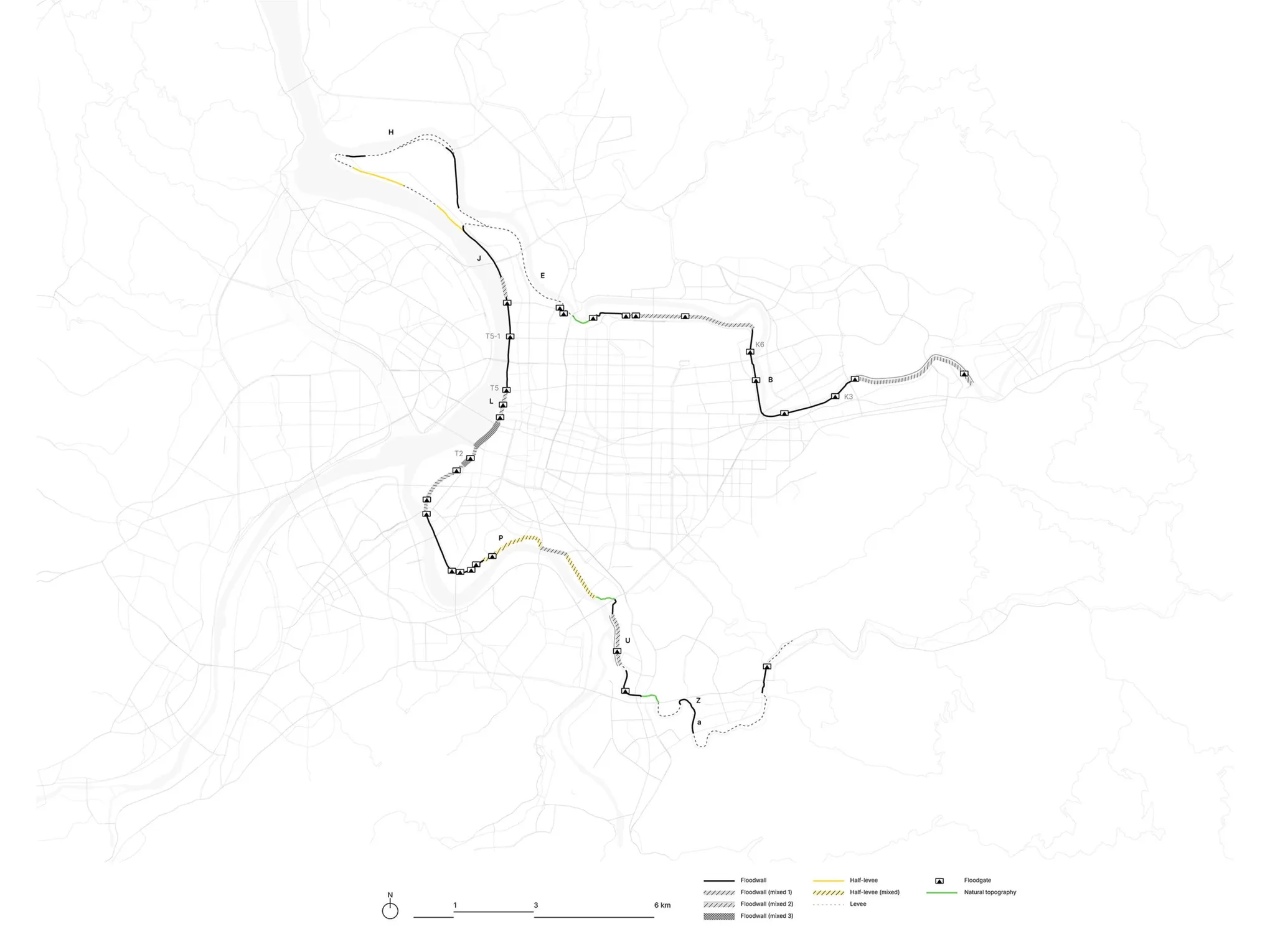

其實,這些由防洪牆圍塑出來的「防洪景觀」最早始於 1910 年代,由日本人引進混凝土工法在淡水河建造防洪牆,企圖階段性地將發展中的地區圈起來作為乾區,再逐步擴大至全市,這項策略也成為日後台北處理與河流關係的主要手段。戰後國民政府來台,採納了美國工兵團的建議,於 1960 年代實施「台北地區防洪整體計畫」,前後歷時三十年,終於將整座城市用混凝土圍了起來。雖然直接且暴力,但在當時的政經環境下,圍牆防洪治水的成效極為顯著,被視為台北能夠高度發展的守護神,也是象徵城市征服大自然的紀念碑。

然而,即使颱風並非天天來襲,這道台北圍牆卻已在城市與河之間矗立近一甲子,幾乎成為一種永恆的存在。這不禁令我好奇,假設在一年的時間中,它真正發揮防洪作用的天數只有五天,那其餘的三百六十天,它的用途及所扮演的角色又是什麼?如此巨大,且具有邊界感鮮明的基礎建設,長年以來站在我們跟河的中間,它的存在對於我們的生活、認知及整體城市空間又有什麼影響?

築牆,一直以來都是我們在面對複雜的問題時,最大膽且天真的解決方式。

對很多人而言,台北圍牆所代表的是一種安全感,它確保了城市不會被洪水淹沒,但這樣的認知也使我們對其產生了強烈的依賴性,我們無法想像沒有防洪牆的台北會變成什麼樣子。也因為這樣,我們的都市計畫徹底忽略了「台北市就是河流氾濫之處」的事實,建築師在設計時只考慮耐震而不考慮耐淹,公園開放空間極其稀少,甚至被改為停車場般的硬鋪面,導致無法容納雨水,最後整個台北市都需仰賴抽水站來排出內水。而河被視為外水的束洪道,被形容是危險、不可預期的因素,唯有待在牆內才能確保生命財產的安全。

長期下來,台北圍牆帶來的空間限制、視覺壓力及不可穿越性,不僅加大了城市與河的距離,也加深了市民對河岸空間的誤解與挪用。例如,華中河濱公園被漁市與果菜市場外包成停車空間;大稻埕碼頭充滿著耐淹的貨櫃屋攤販;大佳河濱公園成了假日音樂祭典聖地;忠孝橋河濱充滿著為了跨越防洪牆的橋墩。至於原本應該保有自然性的河岸空間,多半被開發為球場或景觀花海,使得華江與關渡濕地成為野生動物在台北最後能棲息的場所。

所以防洪牆內被視為是安全的,牆外是危險的;牆內應該是乾淨整齊的,牆外是可被淹沒或雜亂的;牆內是人安居樂業的都市空間,牆外則是留給水鳥或兩棲動物的自然棲地。它既是抵禦外水的守護者,也是交通路橋的障礙;是野生動物的庇護所,也是都市與開放空間各自的邊界。當我們站在不同的角度檢視時,就能察覺到台北圍牆除了防洪的用途之外,早已進一步扮演了無數種角色,為都市空間劃分出了二元定義:哪裡是牆內與牆外、乾與濕、整齊與混亂、平日與假日、人與動物。

我對台北圍牆這樣巨大且矛盾的存在深感興趣,因此花了大量時間沿著河川與牆體探勘,訪談治水專家與附近居民,並透過拍攝一系列正立面黑白照片,企圖記錄下這個「防洪景觀」的全貌。這不只是一個專題攝影,更是對於基礎建設的質問:在這種直接且暴力的手段之下,我們的城市付出的代價是什麼?我們是真的願意讓城市與河一分為二、接受這些毫無表情的牆,還是,我們其實只是習慣了它的存在?

我認為城市中的河岸應該是一個公共、可親近的開放空間。人們可以自在地散步、運動、親近自然,理應是都市中最具魅力的場所之一。這些反烏托邦的照片,講述著台北對於控制自然的慾望與不安全感。在面對氣候變遷及都市高度發展的背景下,我們應該更重視開放空間在都市中的角色,重新思考人與河共存的方式,使台北真正成為一座與河為鄰的城市。(文字・牛光宇)

牛光宇 幕後訪問 Q & A

Ⓠ:你身為台北人,從小便在這座圍城中長大。台北的城牆在你長大過程中有些什麼變化嗎?這個城牆何時開始引起你的注意呢?

🅐:在一個變化這麼快的城市裡,很多事物都隨著政經環境或人口結構的起落而變化,但只有這道牆始終沒變。我現在三十幾歲,這座牆和我小時候看起來一模一樣。

我第一次真正注意到它,是在我國中的時候。我爸帶我和哥哥騎腳踏車,從松山出發,沿著河濱一路騎到淡水。我那時候才發現,原來河是捷徑,可以穿越整座城市,不用去想捷運或公車怎麼搭,只要一路騎就可以到達很遠的地方。

河濱的路線對我來說就像是一條牆後的秘密通道,當時應該也是我第一次真正注意到「城牆」的存在——為什麼牆後面會有這樣一條線、一個我以前從來不知道的通道?

Ⓠ:關於台北的圍牆和河濱,你喜歡和不喜歡的地方分別是什麼?

🅐:我最喜歡河濱空間的一點,是它像一個「getaway」,可以讓人暫時脫離平常的生活狀態。無處可去的時候,我就會繞去河邊公園,那邊清幽、視野開闊,是個能讓人稍作喘息的空間。

但台北的河濱其實不容易親近。我算運氣好,從小住家外面就有水門。但長大後才發現,很多台北同學從來沒去過河邊。有的住市中心,根本不知道要怎麼走到河邊;有的住在河濱附近,卻因為周圍沒有水門而無法進去。對很多人來說,這個空間彷彿只是一個概念,卻無法真的前往,我覺得這是台北河濱最大的問題。

Ⓠ:相較於台北,其他的河岸城市是怎麼治洪防患的,是否可以舉一兩個你比較熟悉的例子?

🅐:談論台北的河濱空間之前,我覺得要先釐清一點:我們不能直接拿國外的樣貌來比較,因為地理條件差太多了。台灣的河流又陡又急,可能一兩個小時內就從高山流到出海口,這跟其他河岸城市完全不同。

以柏林的 Spree River 為例,它的源頭很遠,城市裡的河面平穩,河流在城市外的區域有很多濕地或湖泊(可氾濫區),少有河水突然暴漲的情況,防洪機制自然跟台北不同。荷蘭的河域空間雖然經常被稱讚,但他們一樣也有非常人工的設施。例如著名的 Delta Works,就是一套用水壩與閘門控管出海口的大系統,用來防止海水倒灌。大阪和東京則有 Super Dike,他們不是單純蓋牆,而是把牆做寬、整體抬高,再把城市蓋在堤防上。不像台北的圍牆是一道很明顯的界線,Super Dike 比較像是一片延伸的高地,讓那條「牆」變成地景的一部分,視覺上過渡自然,也不會那麼突兀。

我在寫論文時引用廖桂賢教授的文獻,他提到去越南湄公河流域考察時,當地還有很多人住高腳屋。雖然可能是因為資源有限,但這種設計其實很實用:平時下層當乘涼空間,淹水時也不會影響上層起居生活。

Ⓠ:攝影在你這項研究論文中扮演的角色是什麼?為什麼一篇和都市設計有關的論文,會需要這麼多的照片作為資料補充與佐證呢?

🅐:我一直覺得人類會做的、也很有意思的三件事是:採集、歸類、聯想。這三個步驟可以同時進行,也可以依序發生,而這三種行動便是構成我創作或思考的基礎。

所以拍攝台北牆的照片,對我來說就是一種採集。但如果只是純粹採集,其實沒什麼太大意義。只有經過歸類,才會顯現出主觀的批判觀點。就算只是簡單地分類成牆體、水門、樓梯,也能從中看出背後的思考邏輯。

其實在動筆寫論文之前,我完全沒打算要寫什麼,只是因為知道這道牆的存在,才想去現地觀察。從攝影的角度來說,我覺得自己像是在為這條長達 122 公里的牆拍一組肖像照,每個角落都拍。我相信大多數人從來沒看過這道牆的全貌,而透過攝影去建立理解,是件很有意思的事。

所以我是先拍了大量影像,再回來進行歸類與聯想:看看這些東西湊在一起能代表什麼?能不能構成新的組合、新的介入方式?

Ⓠ:你的論文摘要中提到民眾對於台北的防洪牆有依賴性,可以請你進一步說明這個依賴性嗎?

🅐:這個依賴分成心理層面和物理層面。

心理上來說,我在研究期間做了很多訪談,幾乎所有人都認為防洪牆是必要的。大家知道台北會淹水、會有颱風,所以這道牆不僅是安穩生活的保障,也成為大家心理上的依賴。

物理上的依賴則與都市規劃的順序有關。這道牆在城市擴張之前就已經蓋好,是一項基礎建設。牆蓋好後,洪水問題被視為已解決,後來的都市建設便不再將洪水風險納入考量。現在台北的建築幾乎都不是防水建築,只要一淹水,城市就會出問題。

如果當初真的把防洪納入都市規劃,我們可能會使用高腳屋,或是一樓就設計成容易清理的空間。像德國漢堡,他們房屋的地面層多半是商業用途或座位區,真正住人的空間一定會高於洪水線,這樣即使淹水,也不至於損失慘重。事實上,台北盆地開發之前的原住民也是住在高腳屋中,因為此處一直以來都會淹水。

Ⓠ:作為一位建築與都市設計師,你怎麼看待與使用攝影?

🅐:雖然我沒有正式學過攝影,但對我們這些建築背景的人來說,攝影算是一項基本技能。拍建築時,我們最在意光影,由於光本身沒有形狀,而當它穿過窗戶、在牆面上形成陰影時,才會出現具體的輪廓。美國建築師 Louis Kahn 就曾說 “Architecture appears for the first time when the sunlight hits a wall. The sunlight did not know what it was before it hit a wall.”

除了比較詩意的呈現外,攝影也被建築師當作實用的溝通媒介。建築像是一種拼貼,由很多不同材料組合而成,而攝影則提供了視覺拼貼的參考。

➤ 攝影:牛光宇 ➤ 企劃・編輯:潘怡帆 ➤ 特別感謝:感謝芷湲對本碩論的興趣與引薦